为了解乡村产业发展情况,紧跟乡村振兴步伐,深入观察农民生活现状与乡村生态环境,7月4日,南京财经大学信息工程学院“绣见”实践队来到贵州省金沙县岩孔街道上山村进行实地走访调研。

产业振兴是乡村振兴的重中之重,而农民是乡村振兴的主力军,也是受益者。实施乡村振兴战略,必须要全面加强基础设施建设,调动亿万农民的积极性、主动性、创造性,通过乡村产业振兴增加农民收入,提高农民生活水平,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,建设美丽乡村。

岩孔镇山上村,距金沙县城17公里,位于金沙岩孔镇集镇北面6公里,在金沙县与仁怀市的交界处,是岩孔镇唯一的少数民族村寨。

从金沙县岩孔街道出发,沿着山路蜿蜒而上,半个小时车程,来到莽莽群山中的上山村。上山村驻村第一书记闵远威带领实践队员们走进上山村,并沿路介绍:“现在全村人口中,有70%是苗族,这里的苗族同胞能歌善舞,蜡染刺绣样样精通。目前有苗绣传承人100多位,专业绣娘50余位。”上山村的蜡染刺绣技艺不断发展拓新,逐渐成为上山村为群众增收、助推乡村振兴的特色“法宝”。

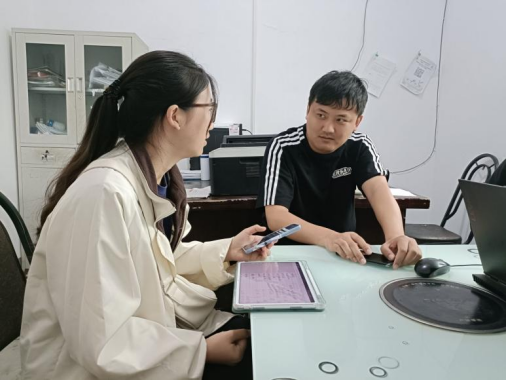

首先,在上山村村委会,绣娘马学珍拿出自绣的苗绣布料摆在桌上供实践队员观察。过程中队员们了解到,这布料是苗服的组成部分——在面料上绣上想要的花纹,将绣好的部分缝制起来,最后制成成衣。交流中,有队员问道“苗族服饰都需要制作哪些部件”,马女士拿出手机,摆出苗服成衣的图片,解释布料与成衣部位的对应。“这个是裙子的花纹,这个是裙腰的花纹,这个是披肩的花纹……”马女士拿着披肩的部分披在肩上给队员们展示。裁剪得当的尺寸,独具创意的花纹让队员们眼前一亮。

“这个姐姐的眼里透着温柔和坚韧”,队员们这样评论马女士。马女士给队员们展示她亲手绣的第一套苗服的照片,又给队员们讲解那独特样式的花纹。“我们所绣的图案都是没有标准参考的,全凭自己想象来创作。这个图案是我绣出来的,别人拿着照片参考,到现在也没绣出来。”她如数家珍地道出她绣过的图案。队员们所见的每一个苗绣图案都独一无二,是绣娘别出心裁地设计后一针一线绣出的独具魅力的苗族特色刺绣。

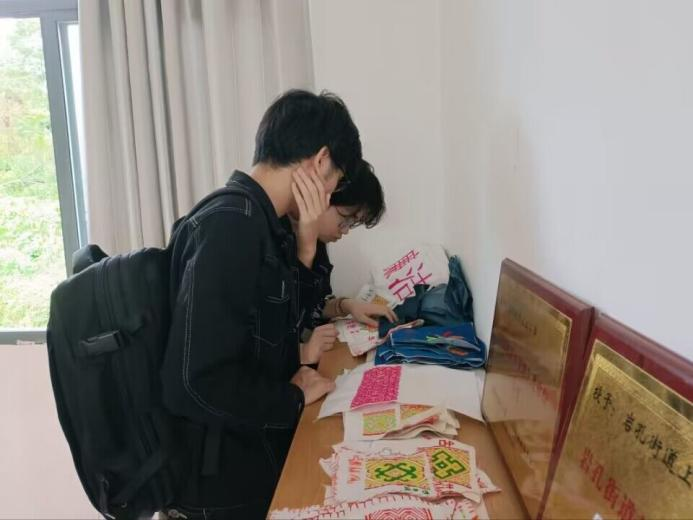

随后,队员们跟随闵书记和绩效干部张学丽前往上山小学。“我们这里不仅设有语文、数学等基础学科课程,还另外增设了苗语和苗绣课程,是少有的‘双语’学校。”老师一边介绍,一边带领队员观看学生的苗绣作品。队员们拿起苗绣作品近距离观察,才发现背后的“玄机”——学生的整齐走线作品后有许多走乱的线。张女士解释道,“这是因为学生们学习苗绣不久,不会藏线,所以作品后面有走乱的线。但是专业绣娘的作品,无论正面还是反面都没有走乱的线,甚至线头都看不到。”学生的绣品收藏在学校图书室内,这间小小的图书室,保留着学生对苗绣最初印象,寄托着苗族刺绣在新鲜力量眼中绽放的绚丽色彩。

最后,闵书记还带领实践队参观了上山村即将在岩孔街道贡茶古镇开业的苗族刺绣和蜡染门店。据实地考察,贡茶古镇的商户多为茶叶商和白酒商,而上山村的居民也正带着他们的蜡染刺绣走出“上山”,为贡茶古镇注入新的生产业力量。民族特色产业为贡茶古镇增添亮色,传统茶酒文化为苗族刺绣增添韵味,在酒香茶韵中让苗族特色文化广为人知。

“教”以潜心,“传”以致远。上山村有精妙的苗绣蜡染,有独具匠心的绣娘,有绵延不绝的传承。在“走下山”这条路上,村民砥砺前行,增加苗绣文化价值,落实特色产业,激发乡村振兴的创造活力。

通过本次实践,实践成员对“推动乡村文化振兴,加强农村精神文明建设”有了更加深入的认识与理解。上山村因地制宜,用更明确的目标和更有力的举措,提升村民群众的精气神。相信在新时代乡村全面振兴中上山村定能抓住新时代机遇大放异彩。